Longtemps oublié, l’édifice de la Perrière à Voivres-Lès-Le Mans a été redécouvert il y a quelques années1 ; c’est aujourd’hui une une ferme. Adossé au plateau de Louplande, il domine la vallée de l’Orne Champenoise, ancien lit de la Sarthe, où passait un cheminement ancien. Aujourd’hui, c’est la route reliant Le Mans à La Suze qui passe à cet endroit.

Cet espace géographique est occupé depuis la Préhistoire puisqu’on y a découvert des outils que l’on peut rattacher à l’époque néandertalienne. Par la suite, une villa romaine est implantée. Au Moyen-Age, le bourg de Saint-Léonard devient le siège d’une importante seigneurie dont le personnage le plus connu est sans doute Guillaume des Roches.

1 BOUTON Philippe, Le logis de la Perrière à Voivres lès Le Mans, Bulletin de la Société d’Agriculture Sciences et Arts de La Sarthe, 1996, p.3-14

UN BÂTIMENT AU PLAN SIMPLE

Un grand rectangle de 16,50 m. sur 8,90 m., voilà à quoi pourrait se résumer le bâtiment de la Perrière. Une sorte de longère améliorée à laquelle on aurait adjoint deux constructions agricoles de part et d’autre. L’entrée se fait par une haute façade en roussard soutenue par trois contreforts et orientée au sud-est. Une fois passée la porte ogivale chanfreinée, on pénètre dans une grande salle éclairée par quatre fenêtres. C’est du moins la première approche que l’on peut avoir du bâtiment.

L'IMPORTANCE DES DÉCORS

Devant cette imposante façade, on devine tout de suite que ce bâtiment n’est pas ordinaire malgré sa rusticité. On a joué avec les décors, modestes certes, mais voulus. Au dessus de la porte d’entrée, entre l’arc ogival et l’arc de décharge tous deux en roussard, on a inclus un arc de pierres en calcaire. Au sommet du pignon, une fenêtre à remplage géminé surmonté d’un oculus trifolié assure l’éclairage mais montre aussi l’importance du lieu. Cette ouverture ouvragée rappelle fortement une autre fenêtre de ce type visible à Asnières-sur-Vègre (72).

En entrant dans la grande salle, la cheminée placée sur le mur ouest, et montant à plus de 6 m. de hauteur, devait marquer le visiteur. Son contrecœur est d’ailleurs décoré de pierres en calcaire alternant des lits horizontaux et des lits en arrêtes de poisson.

Une grande et haute fenêtre à coussièges, preuve d’une certaine aisance, perce le mur sud. Malheureusement la partie haute de cette ouverture a été détruite pour permettre un meilleur accès pour l’activité agricole. En face, sur le pignon nord, la grande fenêtre du haut est composée d’une alternance de pierres de roussard et de calcaire, alors que sur la partie extérieure seul le roussard a été utilisé.

UN ÉDIFICE PLUS COMPLEXE QU'IL N'Y PARAIT

Cela semble évident, cette grande salle servait aux réceptions. C’est donc qu’il existait d’autres pièces. Effectivement, une porte sur le mur ouest ouvre aujourd’hui sur une étable. Arrivé dans cette pièce, on voit sur le mur deux piédroits en roussard correspondant à une cheminée adossée à celle de la grande pièce. D’ailleurs en haut le conduit est commun.

Pareillement, au fond de la grande pièce sur le mur Est, une porte correspondant aujourd’hui à l’accès de la cave, ouvrait sur une troisième pièce. Dans cette pièce, on voit encore les restes d’une autre cheminée. C’est également de ce côté que se trouve le puits laissant à penser que l’on pourrait être du côté des cuisines.

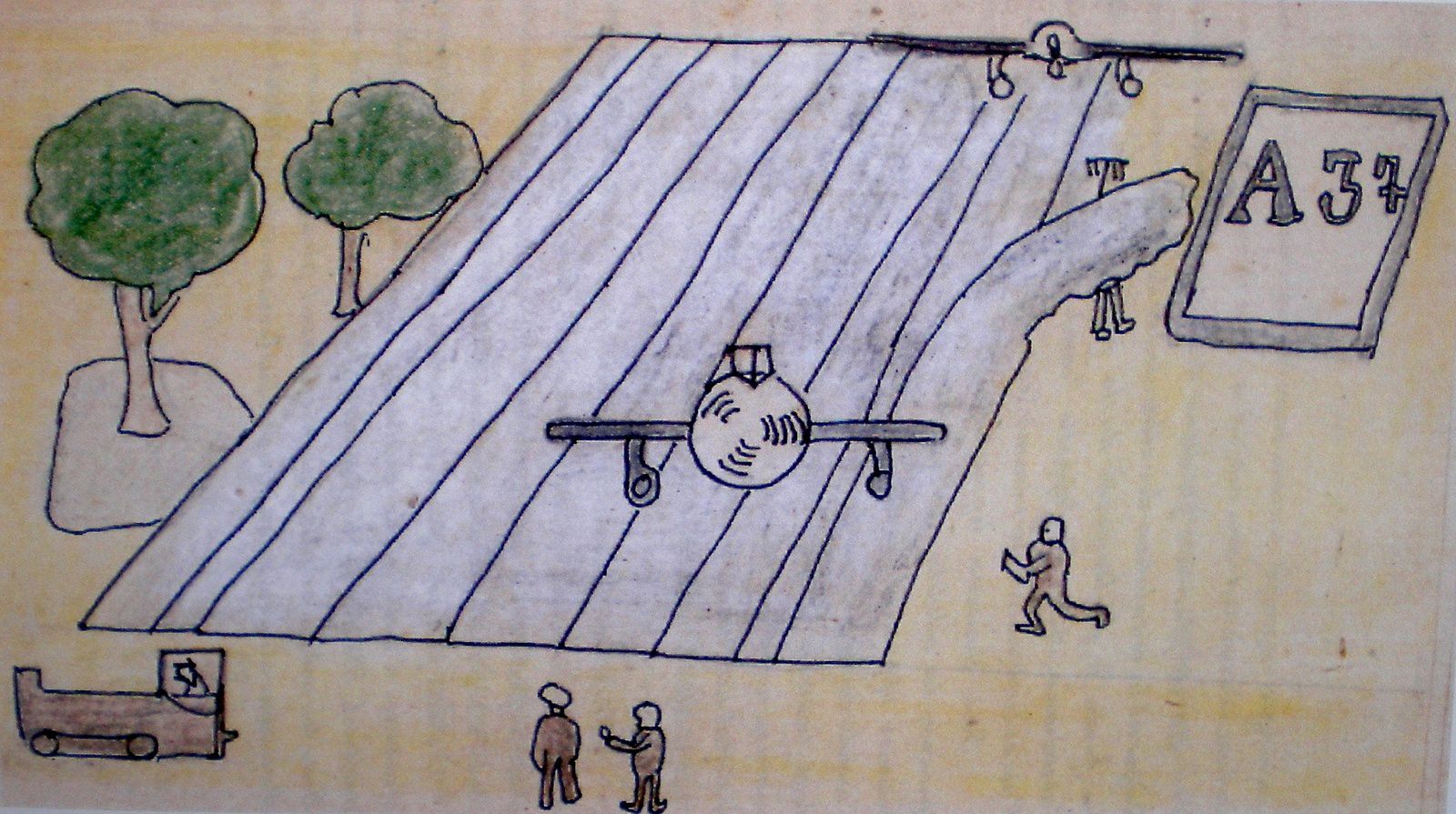

De même deux rangées de corbeaux en crochet sur les façades avant et arrière montrent qu’il y avait sur les pignons des auvents. On peut justement imaginer sur la façade sud, c’est à dire celle par où on accède à la grande salle de réception, une structure de type large perron ou estrade protégée par une avancée charpentée.

DE QUEL TYPE DE BÂTIMENT S'AGIT-IL ?

Pour certains, cet édifice était une chapelle. Ils étaient influencés par la haute fenêtre sud qui évoque l’architecture des constructions religieuses. Mais ni l’orientation, et encore moins la cheminée ne favorisent cette idée.

Pour d’autres, nous serions en présence d’une grange. Là encore, la cheminée tord le cou à cette hypothèse.

On parle aussi d’une maladrerie mais les documents des différentes époques ne parlent jamais d’une présence religieuse sur le site de la Perrière.

Reste donc la solution de l’habitat, mais un habitat pour qui ?

Toujours est-il qu’au XVIIIème siècle, l’édifice est à usage agricole comme le montrent les visites et montrées faites sur le lieu de la Perrière.

1790 : « Sont comparus le s(ieu)r Marin Joubert m(archan)d fermier du lieu de la métairie de la Perrière p(aroi)sse de Voivres de laquelle il est sorty du jour de St Marc dernier lad(ite) métairie apartenante à mons(ieu)r le Marquis d’Aux+, d’une part +dem(euran)t p(aroi)sse de Moncé en Belin Et François Cosnilleau lab(oureu)r fermier actuel d’icelle métairie dans laquelle il a entré led(it) jour de St Marc dernier d’autre part,

Que le ventail de la porte de la grange est garny de pentes et gonds et se ferme de clef et celuy d’entre lad(ite) grange et l’écurie se ferme avec un verrouil seulement, l’aire de lad(ite) grange est en état mais il n’y a point de seuil à la porte, sy trouve une fenestre sans ventail ny aparance dy en avoir eû, Qu’à la porte de l’étable aux bœufs il se trouve deux ventaux de porte garnis de pentes et se ferment avec un valet de fert un loquet poussier et une serrure avec sa clef, les creiches sont construites de vieux bouts de charpentes sans rateliers, le sinas est construit de onze soliveaux de vieilles charpentes et de sept morceaux du bois rond et enfoncés de quelques rameaux pour le soutien des fourages les murs sont en état ainsy que l’aire ; le ventail de la porte d’entre lad(ite) étable et la grange se ferme avec un verrouil lequel est attaché à une vieille plaque de serrure pour mémoire »

DES TEXTES RARES MAIS PRÉCIEUX

Des actes notariés des 17ème et 18ème siècles nous précisent qu’à cette époque la Perrière est une métairie appartenant aux seigneurs de Villaines à Louplande. L’édifice qui nous intéresse est qualifié de grange, fonction qu’il remplissait encore il y a quelques années. Vu le volume qu’il représente, on comprend aisément que telle fut sa fonction pendant de nombreux siècles. Mais la cheminée et les décors montrent bien que ce n’était pas sa vocation originelle.

Une deuxième catégorie de documents apporte des éléments intéressants. Ils appartiennent au cartulaire de Château du Loir[2]. Quel lien y a t-il entre Château du Loir et Voivres ? Il se trouve simplement qu’à un certain moment du moyen age, les seigneuries de Château du Loir et La Suze (ainsi que Louplande) appartiennent à la même famille.

Plusieurs textes de ce cartulaire citent le toponyme « Perrière » mais sans jamais préciser sur quelle paroisse ! Il y est question entre le 12ème et le milieu du 13ème de vassaux des seigneurs de Louplande nommés Guérin et Raoul de la Perrière. Le 29 avril 1288 Béatrix « comtesse de Dreux et de Montfort, dame de Château du Loir », baille à Jean Le Bordier l’hébergement de la Borderie à Roezé. Dans ce texte, la Borderie est dite voisine de la métairie de Guérin de la Perrière. Or, 800 mètres séparent les deux lieux.

29 avril 1288 – Contrat par lequel Béatrix de Monfort baille à Jean Le Bordier, paroissien de Roezé, l’hébergement de la Borderie, en la châtellenie de La Suze.

Sçachent tous presens et advenir que en nostre présence en dreit establi, Jehan Le Bordier, de la paroisse de Roezé, requenut et confessa que noble dame Béatrix, comtesse de Dreux et de Montfort, dame dou Chatiau dou Leir, li a baillié a tousjourmes et que il a prins et grantement reeu a soy et a ses heirs de ladicte comtesse, pour ung muy de seigle, a la mesure de La Suze, de anuel et perpetuel rente, le hebergement de la Borderie, si comme il se poursiet, et toutes les terres, tous les prés, toutes les pastures, tous les arbres, tous les fossez et toutes les haies appatenans audict hebergement, lequel hebergement, o toutes les appartenances devantdictes, est assis en la chastellerie de Lassuze, ez fiez à ladicte comtesse, entre la métoierie Guarin de la Perrière et la métoierie au prieur d’Oezé, en ladicte parroisse, sus l’eve que l’en appelle l’Orne si com l’en dit ; lequel blé de rente à ladicte mesure, de autressi bon blé et d’autressi bel come le meillour et le plus bel qui ou temps de checune souste seroit treuvé amendre et vendre ou pais à dous deniers manseis delasche de chacun septier, ledict Jehan promet, pour soy et pour ses hoirs, et est tenu rendre à ladicte comtesse et à ses heirs, ou chastel de Lassuse, au jour de la Toussains chacun an doresnavant, et est tenu rendre et restorer tous cous et tous dommages à ladicte comtesse et à ses heirs, se aucuns en soustenoient par defaute d’aucune souste doudict bled. Desquiex cous et dommages le baillif dou Chatiau dou Leir qui seroit au temps seroit creu tout a son plein dict sans autre preuve. Et a rendre ledict blé audict terme chacun an et les cous et les dommages, si comme dessus est dict et devisé, oblige ledict Jehan à ladicte comtesse et à ses heirs et à lor allouez sey ou ses heirs et à tous ses biens meubles et immeubles présens et avenir à prendre et à vendre. Et est tenu ledict Jehan, par la foy de son corps, que contre lesdictes chouses ne vendre, renunciant en cet faict à toute exception de fraude et de décevance et à toutes autres resons et allégations de faict et de dreit qui li porroient valoir à venir contre la tenor de cestes présentes lettres.

Et nous toutes lesdictes chouses, à la requeste doudict Jehan, sentenciaument adjugeons à tenir et entérigner par le jugement de nostre court dou Mans.

Ce fut donné le jour de joedy après le Sainct Marc l’Evangéliste, en l’an de grâce mil dous cens quatre vingt et oict.

Cartulaire de Château du Loir

OÙ L'ON AVANCE L’HYPOTHÈSE D'UN PETIT HABITAT SEIGNEURIAL

Nous serions en présence d’un rare vestige d’habitat seigneurial des 13ème et 14ème siècles du type manoir-halle. La puissance n’apparaît plus dans l’importance d’une fortification mais par une construction, certes toujours imposante, où apparaissent de nouveaux éléments tel que les décors. Le bâtiment de la Perrière pourrait être une forme primitive des manoirs qui vont se répandre après la guerre de Cent Ans.

Il existe en Sarthe d’autres bâtiments laïcs de cette époque : Chenu, Fontenay-sur-Vègre, Les Mées, Saint-Marceau, Saint-Rémy-du-Val, Souligné-Flacé, Vezot, Vivoin, etc.

A noter que l’édifice a pu servir au XVIème de temple protestant ; c’est du moins ce que laisse entendre une montrée de 1740. Il faut sans doute appuyer cette idée sur le fait que Nicolas de Champagne, comte de La Suze, mort en 1567, était membre du consistoire du Mans.

commenter cet article …

/image%2F0571608%2F20220504%2Fob_241da2_copie-de-imgp4632.JPG)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_5164f7_cassini-1765.jpg)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_2a27ab_perriere-1.JPG)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_3edb19_decor-porte.JPG)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_c9076d_fenetre-trilobee.jpg)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_b2dd41_asnieres.jpg)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_bcf313_decor-interieur.jpg)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_e9f336_decor-interieur-2.jpg)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_1cab8a_coussieges.jpg)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_2a0a4d_cheminee.jpg)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_c41fdd_etable.jpg)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_39d48d_corbeaux.jpg)

/image%2F0571608%2F20231101%2Fob_08dd73_interpretation-site.jpg)

/image%2F0571608%2F20231021%2Fob_15cc7b_cherin.jpg)

/image%2F0571608%2F20231021%2Fob_686235_le-vaillant.jpg)

/image%2F0571608%2F20231021%2Fob_ff01ff_h-1371-1457-de-mesange.JPG)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_ebea46_spay-1.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_bc7f5d_spay-2.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_3114ba_spay-3.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_d6d773_spay-4.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_7d084c_spay-5.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_577096_naissance-1877.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_21c041_maurice-levesque.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_0c06e0_constantine-1.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_a492cd_rue-auvray-1.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_82231a_neyret-1.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_9e1b4e_spay-monument-aux-morts-1.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_b1ca71_spay-monument-aux-morts-2.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_0f0771_laigne-monument-aux-morts-1.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_2f3797_torce-en-vallee.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_72fa57_brains-1.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_ebf1d7_rue-des-muriers-1.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_10b681_rue-de-la-rose-1.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_20a9df_rue-auvray-2.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_249fb3_rue-auvray-3.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_4d39fe_constantine-2.jpg)

/image%2F0571608%2F20230817%2Fob_6e8573_fille-1.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_71e1fe_flace-1-copie-2-de-img-8146.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_a97574_flace-2-copie-2-de-img-8188-copie.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_8a848a_jaillot-1706.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_8e0209_cadastre-1843.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_af6fe0_cadastre-1809.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_8679b6_deliberation-1810.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_b2f05e_flace-3.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_c927fb_flace-4.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_f99abc_flace-5.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_789b39_flace-6.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_72a1b3_flace-7.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_f6ab38_flace-8.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_450d95_flace-9.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_f4398e_flace-10.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_dd07e3_flace-11.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_d9cbe6_flace-12.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_0ca871_flace-13.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_ba931a_flace-14.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_f8742a_flace-15.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_1f5f8c_flace-16.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_c44dea_flace-17.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_84f570_flace-18.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_e072c9_flace-19.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_46a972_flace-20.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_3a073a_flace-21.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_5b9b47_flace-22.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_7122c1_flace-23.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_8ebfcb_flace-24.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_896549_flace-25.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_373d92_flace-26.JPG)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_53bf60_flace-27.JPG)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_e717c8_flace-28.JPG)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_ce7fdf_flace-29.JPG)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_2af30b_flace-30.JPG)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_ee0278_flace-31.JPG)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_8735ae_flace-32.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_e2350d_flace-33.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_492a37_flace-34.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_35018f_flace-35.jpg)

/image%2F0571608%2F20230730%2Fob_5673af_flace-36.jpg)

/image%2F0571608%2F20230524%2Fob_7039c5_copie-de-img-9728.JPG)

/image%2F0571608%2F20230524%2Fob_da04f4_copie-de-img-9728-3.jpg)

/image%2F0571608%2F20230524%2Fob_49c4cf_copie-de-img-9728-2.jpg)

/image%2F0571608%2F20230524%2Fob_cbdd62_1949.jpg)

/image%2F0571608%2F20230524%2Fob_e39d54_copie-de-img-9732.JPG)

/image%2F0571608%2F20230524%2Fob_45a259_copie-de-img-9732-2.jpg)

/image%2F0571608%2F20230524%2Fob_dbcfff_copie-de-img-9730.JPG)

/image%2F0571608%2F20230524%2Fob_9b1efc_copie-de-img-9731.JPG)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_13e13b_copie-de-img-9717-4.jpg)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_40bd55_copie-de-img-9717.JPG)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_21a80e_copie-de-img-9717-3.jpg)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_316130_1949.jpg)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_13e167_1957.jpg)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_93e337_copie-de-img-9718.JPG)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_1afbe2_copie-de-img-9719.JPG)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_372ac2_copie-de-img-9720.JPG)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_199f52_copie-de-img-9721.JPG)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_2fa453_copie-de-img-9722.JPG)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_0d10fb_copie-de-img-9723.JPG)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_197cdf_copie-de-img-9724.JPG)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_8b5080_img-8807.JPG)

/image%2F0571608%2F20230517%2Fob_9f11b7_img-8997.JPG)

/image%2F0571608%2F20230510%2Fob_af27e1_copie-de-img-9710-copie.JPG)

/image%2F0571608%2F20230510%2Fob_0bc62c_copie-de-img-9710-2.jpg)

/image%2F0571608%2F20230510%2Fob_1bb18d_copie-de-img-9713.JPG)

/image%2F0571608%2F20230510%2Fob_3e5bbe_1949.jpg)

/image%2F0571608%2F20230510%2Fob_d5193f_copie-de-img-9711.JPG)

/image%2F0571608%2F20230510%2Fob_c36e5f_copie-de-img-9712.JPG)

/image%2F0571608%2F20230510%2Fob_b66b99_363rd-lou-murtha.jpg)

/image%2F0571608%2F20230510%2Fob_c02617_louis-murtha-belgium45.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_354907_copie-de-img-9695.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_d67184_copie-de-img-9696.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_fdfa2c_copie-de-img-9696-2.jpg)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_3c83af_copie-de-img-9697.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_a91d4c_copie-de-img-9698.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_997f2e_copie-de-img-9699.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_e138a4_copie-de-img-9700.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_c78bb7_lombron-airfield-france.jpg)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_b9be0b_copie-de-img-9704.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_831e28_copie-de-img-9701.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_b4478e_copie-de-img-9707.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_851db0_copie-de-img-9702.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_d99960_copie-de-img-9703.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_779744_copie-de-img-9705.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_297f55_copie-de-img-9706.JPG)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_fd5602_1949.jpg)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_696538_lombron-construction-2-national-archiv.jpg)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_fecb70_lombron-construction-3-national-archiv.jpg)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_6d5ed0_lombron-construction-national-archives.jpg)

/image%2F0571608%2F20230506%2Fob_68ac2c_lombron-soins-dentaires.jpg)

/image%2F0571608%2F20230502%2Fob_67b720_messerschmidt-me-110-b-at-le-mans-airf.jpg)

/image%2F0571608%2F20230502%2Fob_b1d982_arnage-bombardements-8th-af.jpg)

/image%2F0571608%2F20230502%2Fob_299f8c_copie-de-img-9683.JPG)

/image%2F0571608%2F20230502%2Fob_5cd0d2_copie-de-img-9685.JPG)

/image%2F0571608%2F20230502%2Fob_487d5c_copie-de-img-9686.JPG)

/image%2F0571608%2F20230502%2Fob_8096ee_arnage-ign-1949.jpg)

/image%2F0571608%2F20230502%2Fob_355388_copie-de-img-9690.JPG)

/image%2F0571608%2F20230502%2Fob_6b7f8f_copie-de-img-9690-2.JPG)

/image%2F0571608%2F20230502%2Fob_bbed60_of-5-10-2013.jpg)